Publicado em: 01 de novembro de 2019 às 23:33

Atualizado em: 30 de março de 2021 às 03:38

Se o mundo é pequeno

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

(para Mariza

Zacura, lá no Arraial)

O leitor pode achar que a rua Elizabete é uma licença poética ou invenção de alguém que precisa entregar duas laudas por semana ao Debate. Mas, de fato, existe esse tal logradouro. E, como se diz que o mundo é pequeno, quem sabe um dia você passa lá.

O leitor que hoje chegar à rua Elizabete deve pensar que lhe ensinaram o caminho errado. A quatro quadras do centro da cidade, podemos dizer que já nada lhe falta. Asfalto, guias e sarjetas, água encanada, tudo por ali chegou. O único senão talvez seja a luz dependurada nos postes de aroeira. Mas quem chega de dia não põe reparo em luz apagada.

Os postes antes ficavam do lado de cá e não aonde viria a ser a calçada do Estevoni barbeiro; do irmão do Cunha, que era meio veado; do seu Gabriel que morreu de um câncer novo que ninguém conhecia; do cego Horácio e dos outros vizinhos da frente. (A calçada, na verdade, só chegou muito depois dessa gente partir).

Quando o Zé Pernambuco, pai do Horácio, foi de mudança para a capital, naquela casa de varanda alta veio morar a Valeta, menina roliça que ainda não tinha esse apelido. Ficou Valeta depois que a prefeitura abriu a rua para os canos d’ água e ela se refugiava nas valas para erguer a saia quando a molecada pedia pra ver. Era quase uma criança quando engravidou e se casou. Como o apelido a perseguia, o marido pediu transferência para Ilha Solteira, antes que começassem a nascer os filhos da Valeta.

A princípio não existia a Rua Costa Rica, essa travessa de nome distante que liga a Elizabete ao Micena. Foi preciso desapropriar uma faixa do nosso terreno e outro tanto do seu Ermínio, um homem calmo que tinha fôlego de viúvo, como os anos viriam mostrar. Foi assim que passamos a morar numa casa de esquina, que ainda está lá, com alguns cômodos a mais e um muro alto no lugar do balaústre.

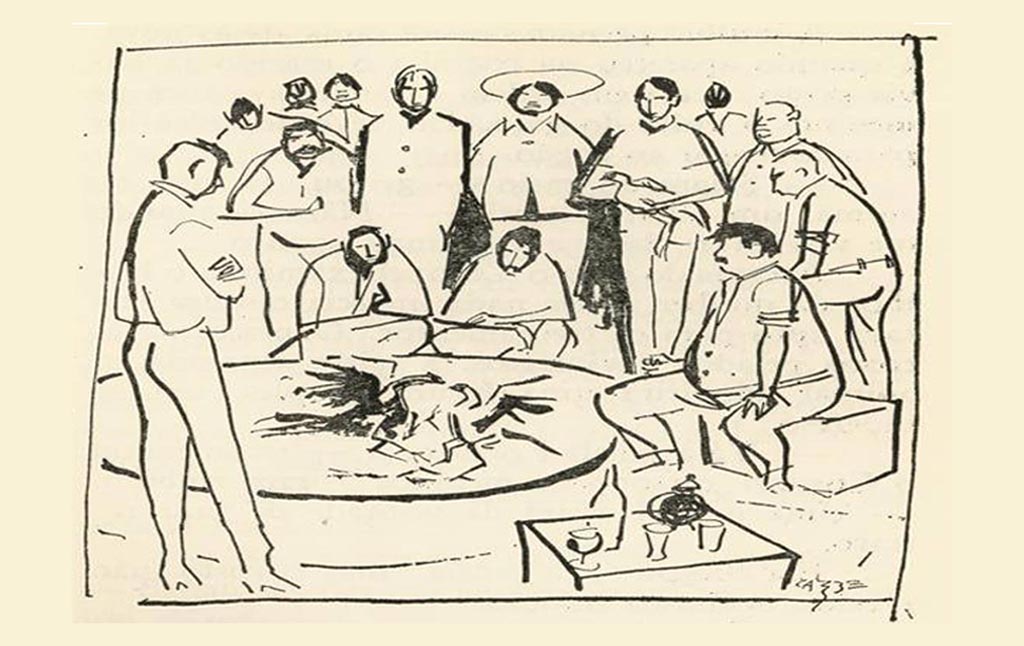

Da varanda da Gilda tem-se uma visão geral. Mas, se você passar o dia e a noite ali sentado na companhia do finado Augusto, não verá o leiteiro, o padeiro, as charretes levando as mulheres da zona às compras, as rezes com formiga na venta a caminho do matadouro, o sorveteiro, o afiador de facas e tesouras, o invisível guarda-noturno, o marteleiro e seus quebra-queixo que seduziram a Alice louca, irmã do Horácio... Tudo isso é passado. A Rua Elizabete agora está lá, quieta. Não como na tela pintada pelo Armando que tenho na parede de casa, pois diante dela eu ainda ouço tudo, basta fechar os olhos.

Na vida real, sem os louros da moldura ou do porta-retratos, a Rua Elizabete evoluiu para o silêncio. Nem querendo conseguimos ouvir as brigas familiares que se repetiam como a Hora do Ângelo. Parece que até os cães se cansaram de repetir a mesma coisa, a começar pelo Júnior, o nosso labrador que morreu há uns três anos. Na porta da minha casa ninguém mais bate palmas fora de hora, “Seu Bernardino”, chamando meu pai para ir aplicar uma injeção, medir uma febre, furar uma orelha. Nem isso!

Muito contribuiu para essas mudanças o supermercado que um português ergueu no terreno onde ficava a igrejinha. E assim como na Rua Elizabete um dia os postes mudaram de lado, de repente, tudo se mudou para o mercado novo. Naquele barracão tinha lugar para todos e para tudo: leiteiro, padeiro, sorveteiro, bucheiro, mocinhas de pernas roliças, tesouras e facas que não perdem o corte... Para não dizer da gôndola de remédios onde a cidade agora podia automedicar-se – até as mulheres da zona que também não existe mais.

— Que tal a Rua Elizabete?

— Melhor, só o barco do Amyr Klink — sem ele. Ou a Ilha de Más-a-Tierra — sem o Robinson Crusoe.

* Publicada originariamente em 12/08/2001

Mais notícias da categoria CULTURA